Informationen in Leichter Sprache

Das ist Inklusion

Eine Schule für alle

Schwerpunkt-Schulen

In Rheinland-Pfalz gibt es Schwerpunkt-Schulen.

Schwerpunkt-Schulen sind besondere Schulen.

In diesen Schulen lernen alle Kinder zusammen:

- Kinder, die eine besondere Förderung brauchen.

- Kinder, die keine besondere Förderung brauchen.

Dazu sagt man auch: Inklusion.

Am Anfang waren die Schwerpunkt-Schulen ein Modell-Projekt.

Modell-Projekt heißt hier:

Es wurde getestet,

ob die Idee von den Schwerpunkt-Schulen gut ist.

Die Erich-Kästner-Grundschule in Altenkirchen war am Anfang

auch eine Modell-Schule.

Heute ist es so:

Die Erich-Kästner-Grundschule ist keine Modell-Schule mehr.

Es gibt an der Erich-Kästner-Grundschule immer noch inklusiven Unterricht.

Welche Schulen gibt es für Kinder,

die eine besondere Förderung brauchen?

Manchmal ist es so:

Ein Kind braucht eine besondere Förderung.

Zum Beispiel,

weil das Kind eine Lern-Schwierigkeit hat.

Dann können die Eltern aussuchen:

- Soll das Kind auf eine Förder-Schule gehen?

- Oder soll das Kind auf eine Schwerpunkt-Schule gehen?

Auf eine Förder-Schule gehen nur Kinder,

die eine besondere Förderung brauchen.

Auf eine Schwerpunkt-Schule gehen alle Kinder.

Frau Loos ist die Leiterin von der Erich-Kästner-Schule.

Frau Loos findet Schwerpunkt-Schulen gut.

Zum Beispiel deshalb:

- Alle Kinder lernen voneinander.

- Es arbeiten viele unterschiedliche Fach-Leute zusammen.

Zum Beispiel: Förder-Lehrer oder Sozial-Pädagogen

Das ist gut für die Kinder.

- Die Schule hat eine gute Ausstattung.

Zum Beispiel:

- Die Kinder schließen inklusive Freundschaften.

Das heißt:

Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung sind Freunde.

Es ist für die Kinder normal,

dass jedes Kind anders ist.

- Die Kinder können sich mittags nach der Schule zum Spielen verabreden.

Weil die Kinder alle in der Nähe voneinander wohnen.

Das ist nicht bei allen Schulen so.

Manchmal wohnen die Kinder weit voneinander entfernt.

Eine Schwerpunkt-Schule ist aber auch viel Arbeit für die Fach-Leute.

Denn jeden Tag gibt es neue Herausforderungen.

Und jeden Tag müssen die Fach-Leute schauen:

Welches Kind braucht welche Förderung, um gut zu lernen?

Frau Loos findet:

Eine Schwerpunkt-Schule ist gut für alle Kinder.

Auch für Kinder,

die keine besondere Förderung brauchen.

Es gibt viele Angebote für Kinder,

die gut lernen können.

Und für Kinder,

die Lust haben noch mehr zu lernen.

Frau Loos findet das wichtig:

Schwerpunkt-Schulen müssen eine gute Ausstattung haben.

Das heißt:

- Es muss viele Lehrer geben.

- Es muss genug Materialien geben.

Materialien sind zum Beispiel besondere Stifte. - Es muss genug Platz sein.

Zum Beispiel für die Materialien.

Und damit die Kinder viel Platz zum Lernen haben.

Frau Loos findet:

Bei diesen Sachen kann noch vieles besser werden.

Frau Loos wünscht sich einen Snoezelenraum.

Snoezel spricht man so aus: Snusel.

Ein Snoezelenraum ist ein besonderer Raum.

In dem Raum werden verschiedene Sinne geschult.

Zum Beispiel damit die Kinder gut entspannen können.

Frau Loos ist es wichtig,

dass es noch mehr Inklusion gibt.

Damit das so ist,

arbeitet Frau Loos und die Fach-Leute jeden Tag daran.

Schwerpunkt-Schulen in Rheinland-Pfalz

Schwerpunkt-Schulen gibt es schon seit einigen Jahren.

Die Schwerpunkt-Schulen gibt es in Rheinland-Pfalz schon länger

als es die UN-Behindertenrechtskonvention gibt.

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist eine Vereinbarung.

In der Vereinbarung stehen Regeln.

Die Regeln sollen das Leben von Menschen mit einer Behinderung besser machen.

Viele Länder haben gesagt: Wir halten uns an diese Regeln.

Auch Deutschland hat Ja gesagt zu diesen Regeln.

Die Regeln gibt es schon seit dem Jahr 2008.

In der UN-Behindertenrechtskonvention steht zum Beispiel:

Alle Menschen sollen von Anfang an bei der Bildung dabei sein.

Auch Menschen mit einer Behinderung.

Das heißt auch:

Die Regeln sind auch wichtig für Schulen.

Das Kompetenz-Zentrum Leichte Sprache

hat den Text im Jahr 2023 in Leichte Sprache übersetzt.

Der Nasch-Garten in Flammersfeld

In Flammersfeld gibt es einen besonderen Garten.

In dem Garten wachsen viele unterschiedliche Früchte.

Zum Beispiel: Himbeeren oder Erdbeeren.

Und es wachsen dort verschiedene Gemüse-Sorten.

Zum Beispiel: Radieschen.

Zu dem Garten sagt man auch: Nasch-Garten.

Weil man Früchte und Gemüse-Sorten direkt von der Pflanze naschen kann.

Der Nasch-Garten ist am Raiffeisen-Haus.

Menschen von der Lebenshilfe pflegen den Garten.

Die Menschen treffen sich 1 Mal in der Woche.

Dann können die Menschen zusammen

- Garten-Arbeit machen.

- Zeit verbringen.

- Früchte und Gemüse naschen.

Im Juni sind schon die ersten Erdbeeren und Himbeeren reif.

Die Radieschen kann man im Juni auch schon probieren.

Bald kann man im Nasch-Garten auch diese Sachen ernten:

- Knoblauch

- Zwiebel

- Spinat

- Zucker-Erbsen

Seit wann gibt es den Nasch-Garten?

Den Nasch-Garten gibt es schon seit dem Jahr 2020.

Da hieß der Garten aber noch Interkultureller Garten.

Die Landfrauen aus Flammersfeld und der Verein Mach Mit hatten die Idee für den Garten.

Das Geld für den Garten hat der Fördermittelgeber LEADER gegeben.

LEADER spricht man so: Li-der

Deshalb konnte der Garten angelegt werden.

Wer hat den Nasch-Garten gemacht?

Beim Nasch-Garten machen viele Menschen mit.

Zum Beispiel:

Menschen, die neu in Deutschland sind.

Die Menschen haben ein Hoch-Beet angelegt.

Ein Hoch-Beet ist eine große Kiste.

Die Kiste steht auf dem Boden.

In der Kiste wachsen Obst und Gemüse.

Menschen von der Lebenshilfe kümmern sich um die Hoch-Beete.

Die Menschen lernen dabei viel über die Garten-Arbeit.

Dabei hilft ihnen Christa Frey aus Obernau.

Christa Frey kennt sich gut mit der Garten-Arbeit aus.

Sie erzählt den Menschen von der Lebenshilfe viel über die

Garten-Arbeit.

Was machen die Menschen im Nasch-Garten?

Die Pflanzen im Nasch-Garten brauchen gute Pflege.

Dann wachsen die Pflanzen gut.

Die Menschen von der Lebenshilfe pflegen den Nasch-Garten.

Zum Beispiel: Sie machen das Unkraut weg.

Diese Sachen machen die Menschen von der Lebenshilfe auch:

- Säen und Ernten

- den Garten saubermachen

- den Pflanzen Wasser geben

- neue Erde verteilen

Das ist viel Arbeit.

Aber die Arbeit macht allen viel Spaß.

Die Menschen freuen sich, wenn die Pflanzen wachsen.

Dann können sie viele Früchte und Gemüse ernten.

Kann ich auch beim Nasch-Garten mitmachen?

Jeder aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld kann beim Nasch-Garten mitmachen.

Das Treffen ist jeden Dienstag um 14 Uhr.

Auch Kinder können beim Nasch-Garten mitmachen.

Im Nasch-Garten kann man viel über die Garten-Arbeit lernen.

Und neue Leute kennenlernen.

Diese Veranstaltung gibt es in Flammersfeld noch:

In Flammersfeld gibt es auch das Integrationscafé.

Integration bedeutet:

Die Menschen sollen Teil von einer Gemeinschaft werden.

Im Integrationscafé treffen sich Menschen aus unterschiedlichen Ländern.

Das Integrationscafé findet jeden Dienstag um 10 Uhr statt.

Und zwar im evangelischen Gemeindehaus.

Jeder kann beim Integrationscafé teilnehmen.

Das Ziel von dem Integrationscafé ist:

Die Menschen können Zeit miteinander verbringen.

Zum Beispiel:

- Menschen, die neu in Deutschland sind.

- Menschen, die schon lange in Deutschland wohnen.

Ein Interview mit Axel Karger

Nadja Michels hat ein Interview mit Axel Karger geführt.

Ein Interview ist eine Befragung.

Nadja Michels hat die Fragen gestellt.

Axel Karger hat sie beantwortet.

In dem Interview geht es um das Thema Teilhabe im Internet.

Manche Menschen brauchen mehr Hilfe.

Sie brauchen die Hilfe, weil sie nicht so gut alleine leben können.

Zum Beispiel weil sie eine Behinderung haben.

Die Menschen wollen trotzdem eigenständig und selbstbestimmt leben.

Damit alle Menschen in der Gesellschaft dabei sein können.

Das nennt man auch Teilhabe.

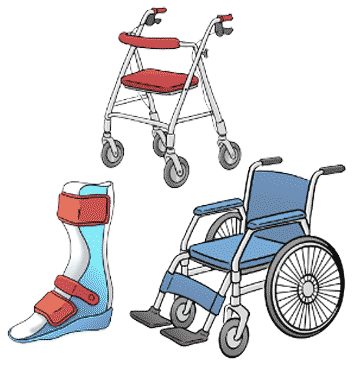

Es gibt verschiedene Arten von Teilhabe:

• Im Beruf

• In der Kultur

Zum Beispiel im Theater oder bei einem Konzert.

• Im sozialen Leben

Zum Beispiel durch Hilfsmittel zum Sprechen und Lesen.

Oder durch einen Rollator.

• In der Politik

Zum Beispiel soll es Wahlzettel in Leichter Sprache geben.

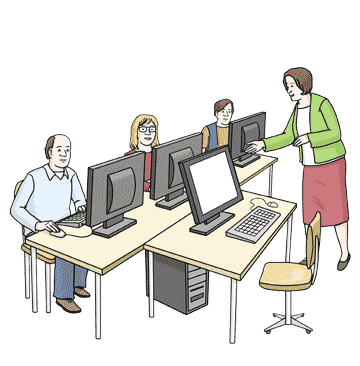

Axel Karger interessiert sich für die Teilhabe im Internet.

Er leitet das Kreismedien-Zentrum in Altenkirchen.

Dort gibt es Kurse.

In den Kursen lernt man:

So arbeitet man mit dem Internet.

Oder: So arbeitet man an dem Computer.

Axel Karger arbeitet viel mit den Schulen in der Region.

Aber er arbeitet auch mit privaten Personen

Oder mit Vereinen.

Im Folgenden können Sie das Interview lesen:

Nadja Michels:

Die Nutzung von Medien ist schon lange ein Thema.

Glaubst du die Nutzung von technischen Geräten hat etwas mit sozialer Teilhabe zu tun?

Axel Karger:

Gerade haben wir die Corona-Pandemie.

Deshalb können wir uns nicht mit unseren Freunden treffen.

Aber wir können mit ihnen schreiben und telefonieren.

Technische Geräte helfen uns mit unseren Freunden und der Familie in Kontakt zu bleiben.

Zu technischen Geräten sagt man auch:

Digitale Medien

Das sind zum Beispiel:

• Computer

Das spricht man so: Kom-pjuter

• Handys

Das spricht man so: Händi

• Tablets

Das spricht man so: Täblet

Nadja Michels:

Wie können digitale Medien Menschen mit einer Behinderung helfen?

Axel Karger:

Heute gibt es viele technische Geräte, die Menschen mit einer Behinderung im Alltag helfen.

Zum Beispiel können

• Texte vorgelesen werden.

• die Schriftgröße angepasst werden.

• der Kontrast verändert werden.

Das hilft den Menschen mit einer Behinderung sehr.

Außerdem gibt es spezielle APPs.

Das spricht man so aus: äbs

APPs sind Programme für

• den Computer

• das Handy

oder

• das Tablet

Es gibt sogar APPs, die in Deutsche Gebärdensprache übersetzen.

Oder eine Toilette für Rollstuhlfahrer finden können.

Nadja Michels:

In den letzten Jahren hat sich im Internet viel getan.

Viele Webseiten und APPs achten darauf barrierefrei zu werden.

Das heißt:

Jeder Mensch soll sich im Internet zurecht finden.

Man kann zum Beispiel Sprachnachrichten verschicken oder Videoanrufe machen.

Außerdem wird immer mehr zu Barrierefreiheit im Internet geforscht.

Welche Chancen siehst du für Menschen mit Behinderung in den Sozialen Medien, wie zum Beispiel facebook?

Facebook ist eine Internetseite.

Auf der Internetseite kann man Freunde finden.

Und man kann mit ihnen schreiben.

Axel Karger:

Durch Soziale Medien können alle Menschen an der Gesellschaft teilnehmen.

Jeder Mensch kann selbst bestimmen, wie er sich im Internet zeigen möchte.

Aber es gibt auch Gefahren.

Die meisten Nutzungs-Bedingungen gibt es nur in Standardsprache.

In den Nutzungs-Bedingungen wird erklärt,

• was man in dem Programm tun darf

• welche Bilder man hochladen darf

• was verboten ist

• Auch wie das Programm funktioniert wird nur in einem Text in Standardsprache erklärt.

Deshalb wissen manche Menschen nicht, was in Sozialen Medien richtig ist und was falsch ist.

Das Projekt Able to Include versucht zu helfen.

Man spricht Able to Include so aus: eibel tu inklud

Bei dem Projekt werden Programme entwickelt.

Die Programme sollen

• einen Text in Bilder umwandeln.

• einen Text in Leichte Sprache umwandeln.

Nadja Michels:

Du arbeitest auch mit Flüchtlingen.

Gibt es für Flüchtlinge digitale Medien, die das Ankommen in Deutschland leichter machen?

Axel Karger:

Für Flüchtlinge ist das Handy sehr wichtig.

Durch das Handy können die Menschen mit ihren Familien in dem anderen Land reden.

Und auf ihrer Flucht durch verschiedene Länder hilft das Handy.

Dadurch können Sie sich orientieren.

Oder mit den Menschen in den verschiedenen Ländern sprechen.

In Deutschland hilft das Handy dann beim Sprechen.

Eine APP kann übersetzen.

Dadurch können sich die Menschen unterhalten.

So genannte Welcome-APPs werden nicht so häufig genutzt.

Man spricht Welcome so aus: Welkom.

Welcome heißt: Willkommen.

Die Flüchtlinge organisieren sich lieber selbst.

Dazu nutzen sie die Gruppenfunktion von den Sozialen Medien.

Durch die Gruppenfunktion können sie sich mit anderen Menschen treffen oder Ausflüge zusammen planen.

Nadja Michels:

Wie fasst du das Thema digitale Medien und Teilhabe zusammen?

Axel Karger:

Digitale Medien bringen viele Vorteile.

Zum Beispiel bei der Arbeit.

Oder in der Freizeit.

Aber es gibt auch viele Gefahren.

Am Ende muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, welche Programme er nutzen möchte.

Und ob diese Programme dem Menschen im Alltag helfen.

Das Kompetenz-Zentrum Leichte Sprache

hat den Text im Jahr 2021 in Leichte Sprache übersetzt.

Dudweilerstraße 72 – 66 111 Saarbrücken

0 681 93 62 15 05 – www.leicht-sprechen.de

Mitglied im Netzwerk Leichte Sprache

Die Prüflese-Gruppe von der reha gmbh in Saarbrücken hat den Text geprüft.

Die Bilder sind von:

© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.

Der Zeichner ist Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013.

Das Europäische Zeichen für Leichte Sprache:

© Europäisches Logo für einfaches Lesen:

Inclusion Europe.

Weitere Informationen finden Sie hier:

www.leicht-lesbar.eu

Wir schreiben in dem Text nur die männliche Form.

Zum Beispiel: Freund.

Weil das leichter zu lesen ist.

Gemeint sind aber immer alle Menschen.

Wir schreiben in dem Text nur die männliche Form.

Zum Beispiel: Freund.

Weil das leichter zu lesen ist.

Gemeint sind aber immer alle Menschen.